Separación y recogida de basura orgánica

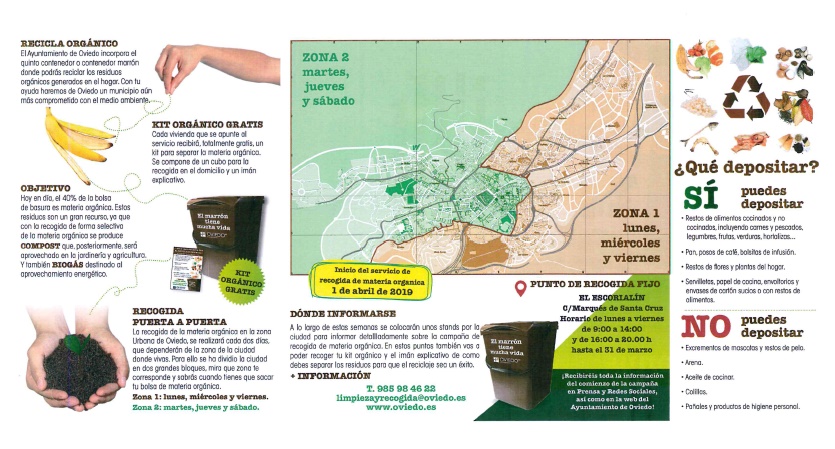

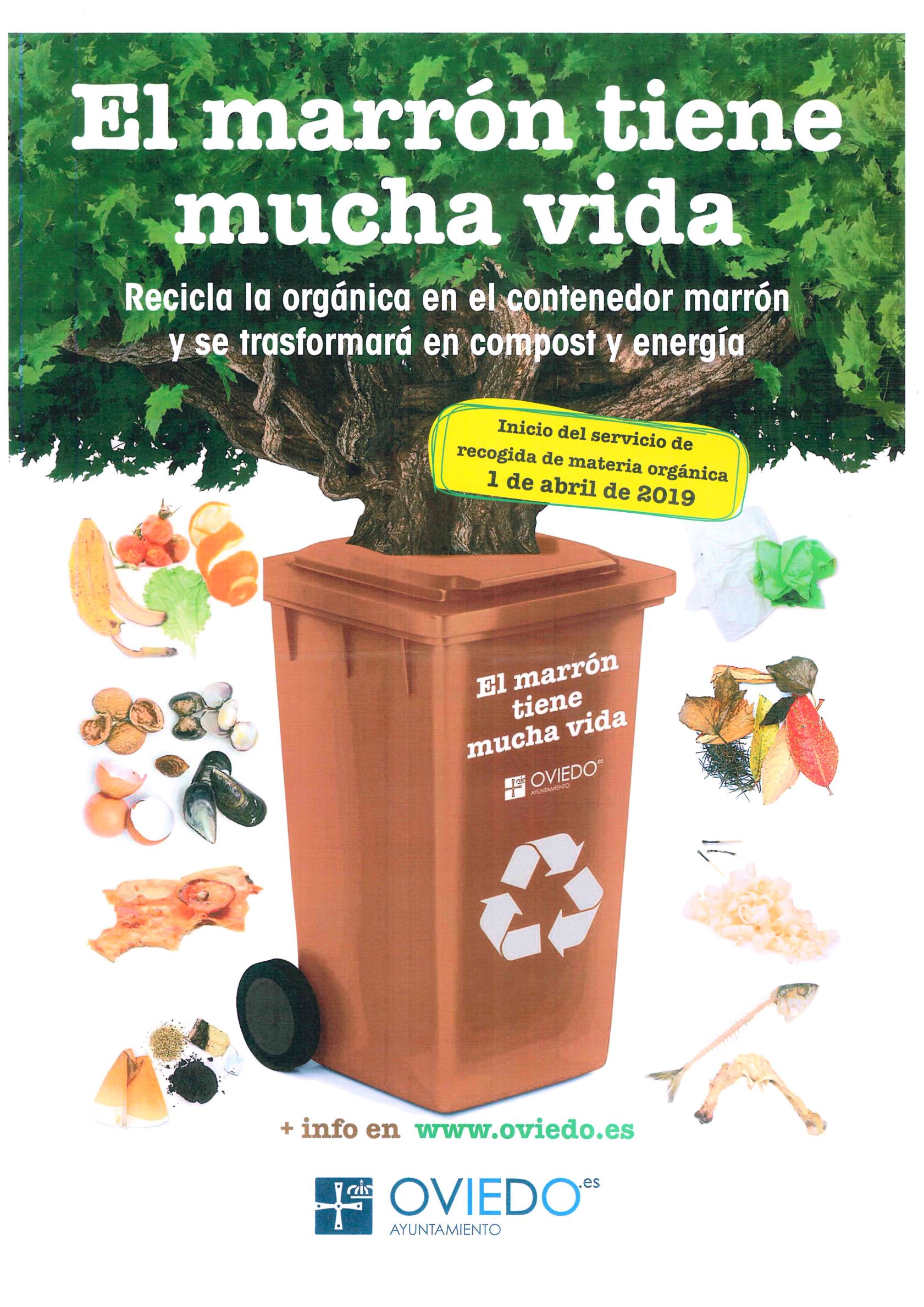

Los Administradores colaboran con el Ayuntamiento de Oviedo en la implantación del cubo marrón en las comunidades de propietarios.

| La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en ejecución de la Directiva Marco de Residuos, marca como objetivo en su artículo 22 que antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y comerciales que han de ser reutilizados o reciclados (papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables) deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. Además se obliga a que las autoridades medioambientales de cada país impulsen la recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión anaerobia, en particular los biorresiduos generados en los hogares. En la actualidad Oviedo es el segundo municipio que más recicla, en parte por haber sido uno de los que primero implantó la recogida selectiva de la basura. |

|

No obstante, la reutilización y reciclado apenas alcanza el 22% del peso total de la basura, es decir, el 55% de la basura que se separa en los cubos amarillo, azul y verde, seguido a poca distancia por Gijón y superado por Sobrescobio. El porcentaje de residuos que hasta ahora se podía reciclar o reutilizar con la recogida selectiva de basuras representaba aproximadamente un 40% de su peso (19% papel, 16% cristal y 15% plásticos). Pese a que la basura orgánica supone el 41% del total y que la normativa comunitaria ya fijó este objetivo en el año 2.008, no se va a incorporar hasta este año al proceso de reciclado. En 2013 Cogersa puso en marcha una planta de biometanización para el tratamiento de los residuos orgánicos, valiéndose de digestores en los que se aprovecha el biogás para generar electricidad y se genera compost con diversos usos.

En la actualidad Oviedo es el segundo municipio que más recicla, en parte por haber sido uno de los que primero implantó la recogida selectiva de la basura. No obstante, la reutilización y reciclado apenas alcanza el 22% del peso total de la basura, es decir, el 55% de la basura que se separa en los cubos amarillo, azul y verde, seguido a poca distancia por Gijón y superado por Sobrescobio.

| El porcentaje de residuos que hasta ahora se podía reciclar o reutilizar con la recogida selectiva de basuras representaba un 40% de su peso (19% papel, 16% cristal y 15% plásticos). Pese a que la basura orgánica supone el 41% del total y que la normativa comunitaria ya fijó este objetivo en el año 2.008, no se va a incorporar hasta este año al proceso de reciclado. |

En 2013 Cogersa puso en marcha una planta de biometanización para el tratamiento de los residuos orgánicos, valiéndose de digestores en los que se aprovecha el biogás para generar electricidad y se genera compost con diversos usos.

Si se mantuviese el mismo porcentaje de separación de residuos actual, en 2.020 se alcanzará en Oviedo una tasa de reciclaje del 45%, insuficiente para cumplir el objetivo del 50% que fijó la normativa comunitaria. Por ello, se requiere de un esfuerzo adicional de los ciudadanos, los ayuntamientos y las empresas implicadas. Todo ello para reducir los problemas medioambientales que genera la basura que se está amontonando en los vertederos que ya tienen agotada su capacidad. Los Administradores de Fincas colegiados nos sumamos a dicho esfuerzo incentivando la separación de los residuos en nuestras comunidades de propietarios, apoyando a los Ayuntamientos que se sumen a la mejora de los procedimientos de separación de residuos para su posterior reciclado y reutilización y facilitando información a sus propietarios.Todo ello para reducir los problemas medioambientales que genera la basura que se está amontonando en los vertederos y que ya tienen agotada su capacidad.

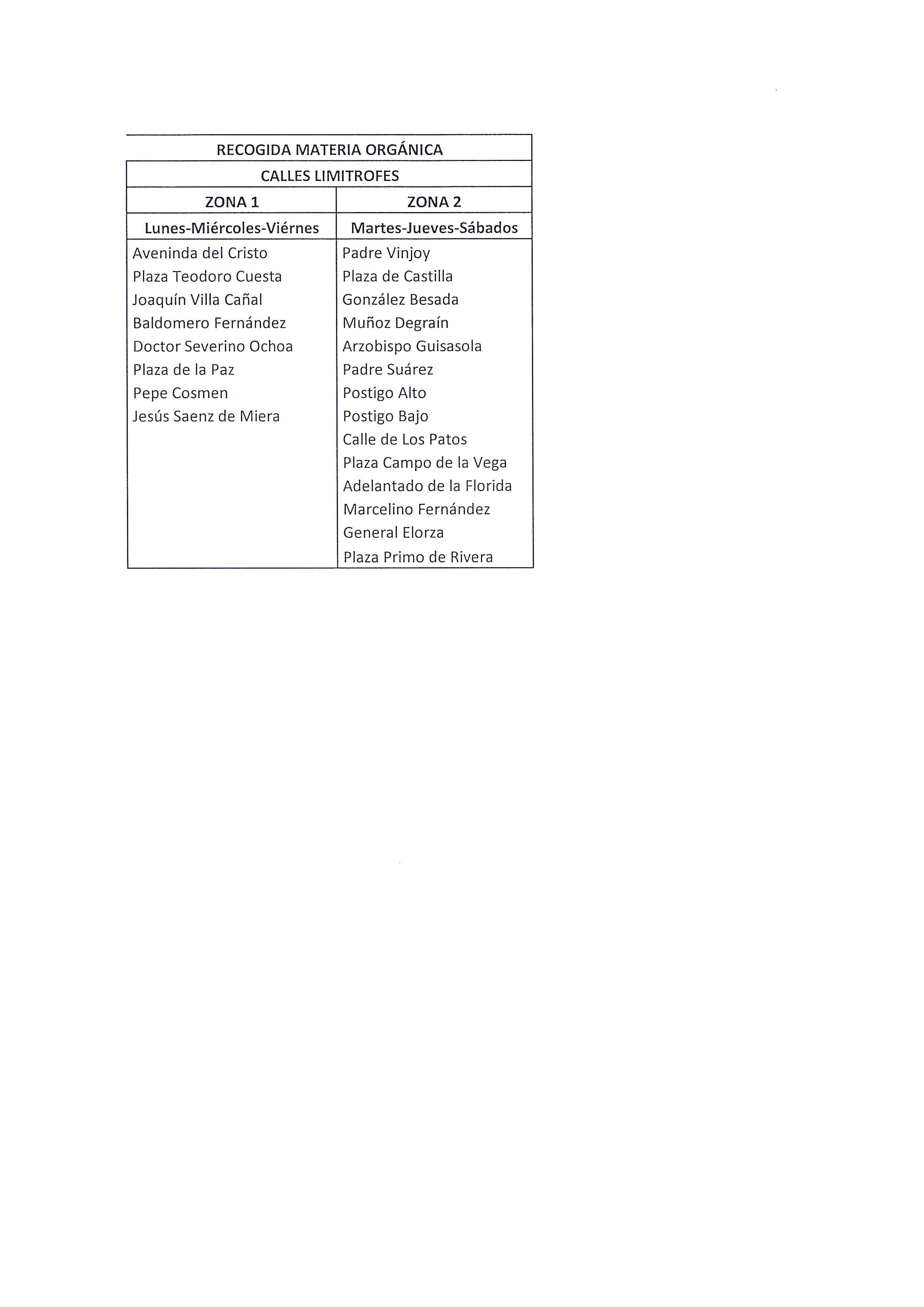

Se dispone en este Colegio a disposición de los Administradores de Fincas de carteles adhesivos para colocar en el interior de los portales de las comunidades de propietarios con los que se informaría a los vecinos de los días de colocación y recogida del cubo marrón, en función de la zona a la que corresponda la calle.

Cartelería de la campaña:

|

|

|

Redes sociales:

@FincAsturias 19 feb.

El Colegio colaborará con el Ayuntamiento de Oviedo en la implantación del cubo marrón

Esta mañana miembros de la Junta de Gobierno se han reunido en la sede del Colegio con la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, y dos técnicos del Ayuntamiento de Oviedo

Recursos:

- Ayuntamiento de Oviedo

- Guía del compostaje doméstico

- Funcionamiento de las plantas de biometanización

Entradas Octubre 2018

La ejecución de una fachada ventilada es una obra necesaria

publicado el 29/10/2018

La renovación de la fachada mediante la ejecución de una fachada ventilada no es una obra de mejora sino de conservación y por tanto de obligada ejecución cuando se solicita por varios propietarios.

[Reducir Texto][Leer M�s]Con el paso de los años y la progresiva realización de los informes de evaluación de los edificios, acaba planteándose la necesidad de renovar la fachada por agotamiento de su vida útil. Este agotamiento se empieza a manifestar con desprendimientos puntuales, filtraciones a través de fisuras o grietas, condensaciones en el interior de las viviendas que van asociadas a un deficiente aislamiento … Pero no sólo se plantea la renovación de la fachada por estos motivos, a veces, de lo que se trata es de mejorar la estética de la fachada y aumentar el valor del edificio y, en otras, de reducir el consumo de combustibles para su climatización o de amortiguar los ruidos que proceden del exterior en zonas de mucho tráfico, de ocio nocturno o próximas a vías de tren o aeropuertos.

Para instalar una fachada ventilada existen tres tipos de acuerdos, en función del motivo por el que se quiera instalar:

1º.- Si lo que se pretende es sólo mejorar la eficiencia térmica del edificio y reducir el consumo de calefacción o aire acondicionado, nos encontraríamos con un acuerdo que requiere la doble mayoría de tres quintos sin voto presunto, del artículo 10.3.b LPH y que obligará a todos los comuneros. No obstante, antes de la reforma que introdujo la redacción de este artículo, ya existe alguna Sentencia que entiende que este tipo de obra tendría encaje en el supuesto del artículo 17.3 LPH relativo al establecimiento o supresión de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado 1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética, con lo que sí sería aplicable el apartado 8 relativo al voto presunto de los ausentes. Se trata de la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Pamplona de 4/3/2015. En ella se indica textualmente que "el CTE (RD 314/2006 (LA LEY 493/2006)) contempla como una de las medidas de eficiencia energética que los edificios dispongan de "una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, el uso del edificio y del régimen de verano y de invierno." Conforme a dicho criterio entendemos que la colocación de la envolvente térmica en fachada ventilada que fue aprobada por la Junta debe entenderse como una forma de mejorar la eficiencia energética del edificio, tal y como por otra parte declaró en el acto de la vista el arquitecto Don. Domingo, quien insistió en que dicha colocación ha supuesto un ahorro energético del 40%. Por tanto su aprobación queda sujeta el régimen de computo de votos de mayoría de 3/5".

2º.- Cuando de lo que se trata es de que el edificio sea seguro, evitando desprendimientos, o solventar problemas que afecten a la habitabilidad de la vivienda, como filtraciones o condensaciones, estaremos ante una obra necesaria del artículo 10.1.a y 10.2.a LPH. La cual realmente no exige acuerdo alguno, sino que obliga directamente tanto al presidente como a su administrador a ejecutarla. La junta únicamente se limitaría a decidir cómo se distribuye la derrama pertinente y determinar los términos de su abono. Evidentemente, la decisión de ejecutar unas obras de esta envergadura no la van a querer tomar unilateralmente ni el presidente ni el administrador, por mucho que la ley les obligue. Lo que harán, cuando se plantee, será someter a la junta la decisión sobre su ejecución, de modo que sea ésta quien elija al técnico que planifique y controle la ejecución de las obras, así como la empresa que las lleve a cabo y quien determine el alcance de las mismas. Si la junta acuerda no ejecutarlas, cualquier propietario que se vea perjudicado con el acuerdo, podrá impugnarlo ante los tribunales con muchas garantías de éxito.

Aun cuando este tipo de obras parecen constituir una importante mejora de las características de la fachada, realmente sólo suponen su adaptación a la normativa de la edificación que está actualmente vigente (el Código Técnico), de modo que garanticen su funcionalidad y, en consecuencia, la habitabilidad de las viviendas y la eficiencia térmica del edificio. Resulta en este sentido ilustrativa la Sentencia de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Vigo de 25/04/2018, que en relación a este tema indica que “si la introducción de un sistema de aislamiento térmico, como es la solución constructiva de fachada ventilada, conlleva una modificación de la envolvente y una mejora en la eficiencia energética del edificio, no por ello es dable negarle su innecesaridad en orden a una adecuada conservación y habitabilidad, ya que son obras de carácter necesario las obras de habitabilidad y entre éstas se engloban las de aislamiento térmico, de conformidad incluso con el art. 3.1.c) LOE, además es la única forma recomendada técnicamente en orden a una solución integral de los múltiples problemas que padece el edificio. A la vista de lo anterior, entendemos que no son aplicables los preceptos invocados por el recurrente, sino el art. 10.1.a) en relación con el art. 10.2.a) LPH”. En el mismo sentido se pronuncian las recientes sentencias de las Audiencias Provinciales de Asturias (sección 6ª) de 22/12/2017, de La Coruña (sección 4ª) de 14/06/2018 y de Bilbao (Sección 5ª) de 23/05/2018.

Ya existían sentencias anteriores que apuntaban la posibilidad de ejecutar este tipo de obras por mayoría simple, ya que realmente la obra no altera la configuración del edificio, al mantener su misma configuración, ni varía la forma exterior ni los espacios y volúmenes, suponiendo tan sólo una utilización de material diferente adaptado a las modernas exigencias de la técnica. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2007 establecía que "la obligación de sostener y reparar los elementos comunes que corresponde a la comunidad no puede limitarse a una mera conservación de aquéllos cuando presenten defectos que afecten a la estructura, estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad del edificio, como ocurre en el caso de las humedades, sino que comporta la realización de las obras pertinentes para superar los expresados defectos con arreglo a las técnicas constructivas en cada momento vigentes". y continúa diciendo que "El hecho de que el aislamiento fuera conforme a las normas técnicas vigentes en el momento de la construcción no es obstáculo a que la comunidad deba cumplir sus deberes de conservación para garantizar la habitabilidad del inmueble con arreglo a las técnicas constructivas vigentes en cada momento, de tal suerte que la correcta realización de las obras en el momento de la construcción no la exime de su deber de conservación de los elementos comunes en condiciones adecuadas y las obras necesarias para el cumplimiento de este deber no pueden considerarse mejoras no exigibles”.

3º.- Si se trata únicamente de mejorar la estética o imagen del edificio, aparentemente se trata de un acuerdo del artículo 17,4 LPH, es decir, de una mejora no requerida para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble. En este caso, además de doble mayoría de tres quintos, si la cuota de instalación excede del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, que será lo más frecuente, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja.

No obstante, existen varias sentencias que consideran como necesarias las obras precisas para mantener la “categoría del edificio” dado el deterioro y obsolescencia de los materiales con el paso del tiempo, entre ellas la renovación de las fachadas. Un ejemplo de ellas es la sentencia de 14 de febrero de 2007 de la sección 4ª de la Audiencia provincial de Asturias y las posteriores de 20/11/2013, y 22/12/2017 de esta misma Audiencia o la de 23/5/2018 de la Audiencia Provincial de Bilbao, que señalan que este tipo de "obras no son de simple mejora o embellecimiento, sino que deben considerarse como de conservación. Concepto que no cabe entender restringido a las imprescindibles para evitar la ruina material del inmueble, sino que deben extenderse a las que sean precisas para mantener la categoría del edificio, acorde con la calidad de la zona geográfica de la ciudad en la que se halle ubicado. Es indiscutible que la calidad de los materiales empleados en los edificios se deterioran por el transcurso del tiempo, devienen obsoletos, siendo necesario su renovación y adecuación a las nuevas tendencias arquitectónicas a fin de evitar su degradación progresiva y conseguir que el edificio siga manteniendo la calidad originaria”. En análogos términos se pronuncian las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 marzo de 2.000 o la de la Audiencia Provincial de León de 7 de abril de 2.000, al considerar que "será reparación necesaria no sólo la que se encamina a corregir un desperfecto notorio o un deterioro importante en la finca, sino también la que provee a subsanar el natural desmerecimiento del edificio que proceda del desgaste natural de la cosa o del mero transcurso del tiempo".

En definitiva, la renovación de una fachada de un edificio con cierta antigüedad, aunque no genere problemas específicos se seguridad o habitabilidad, puede considerarse una obra de conservación y, en consecuencia, será obligado para la comunidad ejecutarla, cuando así lo soliciten varios propietarios, al amparo del artículo 10.1.a LPH, pese a que la mayoría se oponga. Ello no deja de tener su lógica, ya que las fachadas anteriores al Código Técnico suelen presentar graves deficiencias de aislamiento térmico y acústico que afectan a la habitabilidad. Hay que tener en cuenta que hasta la norma técnica NBE-CT-1979 no se colocaba aislamiento térmico alguno, unicamente se solía construir doble tabique de ladrillo en fachadas con cámara de aire interior. En los años 80 se empezó a colocar aislamiento térmico de 1 ó 2 cm, en los 90 era frecuente que se construyera aplicando 3 ó 4 cm de aislante, sobre todo de poliuretano proyectado, y en la década siguiente hasta que fue aplicable el Código Técnico se siguió proyectando poliuretano y usando además placas de poliestireno extruido, pero de entre 4 y 6 cm, cuando actualmente se requieren en ciudades como Oviedo o Madrid un espesor que varía entre 4 y 12 cm según el material aislante que se utilice.

Antonio Lorca Fernandez

Administrador de Fincas del CAF AsturiasActualización 16/6/2022

El Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, ha modificado el último párrafo del artículo 17.2, de modo que desde el 16/6/2022 la realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio, así como la solicitud de ayudas y subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la comunidad de propietarios a entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones, requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría simple de las cuotas de participación, siempre que su importe repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación, no supere la cuantía de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Ello implica que para mejorar la eficiencia térmica del edificio, en la mayoría de los casos, ya no será necesaria doble mayoría de tres quintos, sino que será suficiente con la doble mayoría de los propietarios que asistan a la junta, siempre que la derrama resultante no supere la cuantía de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Lo cual será fácil de conseguir si se financia la obra o la comunidad pide un préstamo para su ejecución.

publicado el 11/10/2018

[Reducir Texto][Leer M�s]

[Reducir Texto][Leer M�s]Existe una mala práctica bastante extendida que consiste en no drenar e impermeabilizar correctamente los muros de contención de los garajes, al menos hasta la aparición del CTE. Ello no quiere decir que no existiese normativa al respecto. Todavía está vigente, al menos no ha sido derogada expresamente, la Orden de 29 de febrero de 1.944 por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. En ella se establecía la necesidad de aislar de la humedad en muros y nichos y se preveía el “aislamiento del terreno natural por cámara de aire o capa impermeable de 0,20 en espesor mínimo” y la “impermeabilización de muros y suelos mediante empleo de morteros y materiales hidrófugos adecuados”.

Hasta la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASD/1977, sobre «Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y Avenamientos», publicada en el BOE de 23/4/1977, en aplicación del Decreto 3565/1972, no se reguló en detalle esta obligación. No obstante, esta normativa técnica no era obligatoria y sólo podía exigir su cumplimiento el promotor, los organismos que otorgaban los beneficios de protección oficial, las aseguradoras de las obras y las entidades de crédito que las financiaban.

Se sujetase el proyecto del edificio a esta normativa o no, lo cierto es que no resulta tolerable la existencia de filtraciones o humedades por los muros de contención de los sótanos, existiendo responsabilidad del contratista y del arquitecto que hubiera dirigido la obra por ruina funcional, al amparo de la jurisprudencia existente en torno al artículo 1.591 del Código Civil, y además responsabilidad contractual del promotor de los artículos 1101 y 1124 CC. La buena práctica constructiva, estuviese o no recogida en las leyes y normas, obligaba a impermeabilizar convenientemente todas las estructuras enterradas y evitar que pudiera entrar agua en el interior del edificio, en cuanto ello afectaría a la usabilidad del inmueble exigible por el comprador al amparo de los artículos 1.104, 1591, 1.461 y ss del Código Civil, tal y como venían declarando los tribunales. Pese a la reiterada jurisprudencia sobre la estanqueidad que debían reunir los edificios, en aplicación de preceptos tan antiguos como los del Código Civil, no se menciona la estanqueidad del edificio hasta la Ley 8/1999, que da la redacción que conocemos al artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, y posteriormente la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que en su artículo 3.c.1 la menciona como un requisito básico de la edificación, relativo a la habitabilidad

La estanqueidad de la edificación pasa a ser con la nueva regulación una obligación exigible, conforme a las reglas de la "buena construcción", no sólo a todos los intervinientes en la edificación, sino también a la propia comunidad de propietarios. Así, el arquitecto debe tomar los datos del estudio geotécnico del terreno para adoptar las soluciones constructivas exigibles por la especificidad de la misma y de su ubicación, y ello en orden al diseño del sótano, al sistema de la impermeabilización de las paredes o muros de contención, al drenaje y a la canalización de las aguas que filtran por el terreno. La obligación del estudio geotécnico se regula también este mismo año en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98) publicada en el BOE el 13-1-99 (R.D. 2661/98) para los edificios contratados o ejecutados por las administraciones públicas, pero no es hasta el Código Técnico de la Edificación (DB SE-C Capítulo 3 3.1) cuando se extiende a todos los edificios y se regula detalladamente el contenido del mismo. En cualquier caso, la elaboración de estudios geotécnicos en edificación colectiva ya se había generado desde que entró en vigor la Ley de Ordenación de la Edificación, ya que las compañías aseguradoras lo exigían para realizar el seguro decenal, porque en dicha Ley se recogía la obligación y por tanto la responsabilidad del director de la obra de “verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno”.

Por otro lado, es frecuente que el agua que filtra en el sótano proceda del predio colindante o de la red pública de abastecimiento o alcantarillado. Este tipo de fugas de la red de los edificios colindantes no debería constituir ningún problema si el drenaje de los edificios estuviera realizado correctamente. En estos casos, resultan aplicables los artículos 586, 1907, 1908.4 y 1910 del Código Civil. Conforme a estos preceptos, el propietario del edificio está obligado a recoger las aguas de modo que no causen perjuicio al predio contiguo, obligación que hace extensiva la jurisprudencia a todo tipo de construcciones, como patios y jardines. También es responsable de los daños que ocasione a los colindantes por falta de las reparaciones necesarias, especialmente en el caso de aguas residuales. Con independencia de la responsabilidad de los predios colindantes y de los agentes intervinientes en la edificación, la reforma del artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley 8/1999 hizo además responsable a la comunidad de propietarios de estas filtraciones o falta de estanqueidad de los sótanos, al indicar que “será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad”. Por tanto, el correcto mantenimiento de los elementos que aseguren la estanqueidad del edificio ante inmisiones de agua externas es una obligación que compete directamente a la comunidad de propietarios, sin perjuicio de que puedan existir otros responsables. Como señala la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias en la Sentencia de 24/03/2017, se trata de una acción independiente, tanto por aplicación de los artículos 1902 del CC y siguientes, como especialmente en virtud del deber activo y dinámico de mantenimiento de los elementos comunes que impone el artículo 10.1 LPH a la comunidad, “acción que es independiente de la existencia de vicios o defectos constructivos imputables a terceros y de las acciones que pueda instar la comunidad para su reparación”.

También el Tribunal Supremo en su sentencia de 3/1/2007 se ha pronunciado sobre este tema indicando que “No es menester citar la pléyade de sentencias de esta Sala que consideran, a efectos de la calificación de la ruina como funcional, que la existencia de humedades por defectos de estanqueidad o impermeabilización afectan a la funcionalidad y habitabilidad del inmueble (por sólo citar las más recientes, SSTS de 26 de septiembre de 2005, 27 de septiembre de 2005, 17 de octubre de 2005, 22 de marzo de 2006 ). En consonancia con ello, la obligación de sostener y reparar los elementos comunes que corresponde a la comunidad no puede limitarse a una mera conservación de aquéllos cuando presenten defectos que afecten a la estructura, estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad del edificio, como ocurre en el caso de las humedades, sino que comporta la realización de las obras pertinentes para superar los expresados defectos con arreglos a las técnicas constructivas en cada momento vigentes, con independencia de las acciones que pudieran proceder respecto de los agentes de la construcción para exigir responsabilidad por los daños materiales sufridos por el inmueble”. Aclarar que el perjudicado tiene acción directa e inmediata contra la comunidad de propietarios sin necesidad de tener que someter previamente el asunto a la comunidad de propietarios, al amparo del artículo 16.2 LPH, ya que dicho precepto faculta al propietario para solicitar que se tome una decisión sobre el tema, pero no le obliga a pasar por la decisión que se adopte en la junta, “pues el derecho a solicitar la tutela judicial efectiva no está supeditado ni condicionado a ninguna reclamación o petición previa a la junta” (SAP Sevilla, Sección 5ª, 27/2/2009). Evidentemente, si somete el tema a la junta y ésta no se pronuncia o lo hace de forma negativa, podrá además impugnar el acuerdo, sin que el hecho de que no lo haga impida que pueda utilizar la acción directa que deriva del artículo 10.1 LPH (SAP Madrid, Sección 25ª, 15/7/2011).

Resulta igualmente ilustrativa la Sentencia de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 26/1/2012 al señalar lo siguiente:

“El hecho que incluso si el aislamiento del inmueble fuera conforme con las normas técnicas vigentes en el momento de la construcción no es obstáculo para que la comunidad deba cumplir sus deberes de conservación para garantizar la habitabilidad del inmueble con arreglo a técnicas constructivas vigentes en cada momento, de tal suerte que la correcta realización de las obras en el momento de la construcción no la exime de su deber de conservación de los elementos comunes en condiciones adecuadas y las obras necesarias para el cumplimiento de este deber no pueden considerarse mejoras no exigibles.En la misma línea se ha manifestado esta misma Sala en un supuesto similar, en sentencia de 2 de noviembre de 2009, recurso 797/07 , donde venía a tratar de un edificio construido hacía 70 años y que presentaba graves deficiencias. Señalando que si los defectos constructivos del edificio -falta de aislamiento, inexistencia de una cámara de ventilación debajo de la solera, defectuosa red de pocería y otras- precisa obras para su adecuado sostenimiento por afectar, a sus condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad o seguridad, la obligación de la comunidad de Propietarios es su realización, sin perjuicio de las acciones que tenga contra los constructores, pudiendo interesar las subvenciones precisas para una rehabilitación integral del inmueble en su caso. De tal manera que si dichos defectos constructivos afectan a la conservación del inmueble en su conjunto, e individualmente a la parte actora, en cuanto integrante de la comunidad, es claro, que dada la entidad de los daños, la reparación debería ser a cargo de la Comunidad. Siendo claro que la falta de impermeabilización del inmueble, como en este caso, afecta a las condiciones de habitabilidad del mismo y a su funcionalidad.

Aún en el caso que se califique o no como defecto constructivo la deficiente impermeabilización del inmueble, que es el origen entre otros factores de las humedades que presenta el conjunto del mismo, y con independencia que la Comunidad haya procedido o no a reclamar a los intervinientes en el proceso constructivo por tales defectos, es claro que existe la obligación de la Comunidad de proceder a su reparación. De modo que el artículo 10.1 de la LPH no obliga exclusivamente a la Comunidad a mantener o conservar los elementos comunes, sino a reparar los que se originen o se manifiesten a lo largo de la vida del edificio, ya sean o no imputables directamente a la misma. Ya las conociera o no con antelación, pues solo así podrá cumplir ese deber de conservación, entendido en su acepción más usual y garantizar el goce pacífico a los comuneros de sus elementos privativos, en las condiciones establecidas en el citado precepto.

El suelo y la cimentación son elementos comunes del edificio (artículo 396 CC), y su defectuosa impermeabilización y consistencia es la que está causando los daños en la vivienda de los demandantes descritos en el acta notarial antes referida. Nos parece bastante claro que la reparación de dichos defectos esté comprendido dentro del artículo 10 LPH , por afectar al adecuado sostenimiento y conservación del inmueble, sus elementos estructurales, de estanqueidad y habitabilidad, por lo que la Comunidad de Propietarios debe acometer dichas reparaciones necesarias en los elementos comunes para subsanar esas deficiencias y reparar igualmente los daños producidos en la vivienda del actor con motivo de dichas humedades.”Antonio Lorca Fernández

Administrador de Fincas del CAF Asturias

Condensaciones en las viviendas por el cambio de las ventanas

publicado el 09/10/2018

Cambiar las ventanas es muchas veces la causa de que aumenten las condensaciones y mohos en las viviendas

[Reducir Texto][Leer M�s]Es muy frecuente cambiar las ventanas antiguas por otras nuevas para reducir las pérdidas de calor y evitar las condensaciones en los cristales. Este cambio, que aparentemente sólo son ventajas, ya que supone una mejora térmica y estética de la vivienda, puede desencadenar graves problemas de condensaciones en las paredes y la proliferación de mohos por el incremento de la humedad en el interior de la vivienda.

La realización de este tipo de obras requiere un estudio previo de la incidencia que pueda tener la obra en la renovación del aire de la vivienda y en el comportamiento de la humedad en su interior. En la mayoría de los casos habrá que prever un sistema de ventilación y mejorar el comportamiento térmico de las paramentos que den al exterior, cuidando de que el aislamiento no afecte a la transpiración de los materiales.

1.- La importancia de la ventilación de las viviendas

La ventilación de una vivienda no sólo persigue eliminar el exceso de humedad del aire, sino también aquellos gases que se acumulan en el interior de la vivienda y que pueden llegar a ser tóxicos como el fomaldehido[i], los compuestos orgánicos volátiles[ii], el gas radón y fundamentalmente el dióxido de carbono (CO2) que se produce con la respiración humana y que en concentraciones de más de 1000 ppm genera fatiga, pérdida de rendimiento, dolor de cabeza y aumento del ritmo respiratorio...[iii].

La primera normativa de la edificación en España que reguló la ventilación en las viviendas es la Orden de 29/2/1944. En ella se especificaban las condiciones higiénicas mínimas que debían reunir las viviendas y entre ellas el que “toda pieza habitable de día o de noche tendrá ventilación directa al exterior por medio de un hueco no inferior a ⅙ de la superficie de la planta”, además, en el caso de retretes y baños se autorizaba el uso de chimeneas de ventilación. Posteriormente, en la NBE-CT-79 se realizan una serie de recomendaciones para evitar las condensaciones interiores superficiales[iv], dando especial importancia a la ventilación y al uso de la calefacción. Esta norma básica permaneció vigente desde 1997 hasta el Código Técnico de la Edificación (CTE) en el año 2006, con las especificaciones que fueron regulando las comunidades autónomas, cuando se transfirieron a éstas competencias sobre vivienda[v]. Hasta el CTE la ventilación se conseguía a través de los mismos huecos de iluminación mediante la apertura puntual de las ventanas e indirectamente a través de la ventilación permanente que existía por las carpinterías, cuya permeabilidad permitía que el aire fluyese de estas hacia los shunts de baños y cocinas de forma constante.

Las construcciones que disponen de libro del edificio, obligatorio desde que se dictó la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, describen habitualmente en las instrucciones de uso y mantenimiento cómo se tienen que ventilar las viviendas. La ventilación ha de ser cruzada, diaria y de corta duración. La ventilación cruzada consiste en abrir todas las ventanas para que la corriente haga que todo el aire viciado de la vivienda se renueve rápidamente. Además, la ventilación ha de ser diaria, ya que, en otro caso, se corre el riesgo de que se eleve el nivel de humedad de su interior por encima de lo recomendable. Por último, la duración del proceso de ventilación, al menos en el invierno, ha de ser la justa para eliminar y reemplazar el aire interior caliente y húmedo, por el aire exterior frío y seco y así minimizar las pérdidas de calor.

Contra lo que piensan algunos, el ventilar unos diez minutos, abriendo todas las ventanas en invierno, no implica una pérdida de calor elevada. El calor no sólo se encuentra en el aire que sale por las ventanas al ventilar, sino también en todo lo que hay en el interior de la vivienda, que cede su calor y humedad al aire que entra en la vivienda. En una ventilación de este tipo apenas se pierden uno o dos grados que se recuperan en media hora, por el calor que desprenden las paredes, el mobiliario y todos los objetos del interior de la vivienda con una inercia térmica mucho más elevada que el aire[vi].

En el proceso de ventilación, el aire exterior que entra en la vivienda, al estar más frío, siempre contiene menos agua en términos absolutos[vii], que el que sale de ella. Al calentarse el aire frío y seco que ha entrado en la vivienda, éste baja su humedad relativa, actuando como si fuera una esponja que absorbe la humedad acumulada en las paredes y objetos de la vivienda. De hecho, ventilando correctamente, la humedad de la vivienda en invierno llega a bajar del 40%, con lo que difícilmente se producirán condensaciones en los puntos más fríos de la vivienda.

Además de la ventilación que debe realizar el usuario, las viviendas anteriores al Código Técnico disponen de una ventilación permanente, de modo que el aire fluye desde los huecos de las ventanas y las persianas de las estancias secas (salón y habitaciones), hacia los shunts de los baños y la cocina (estancias húmedas), cuando las ventanas están cerradas. Así, el aire de las estancias secas reduce la humedad de las estancias húmedas y la humedad de los cuartos húmedos no pasa al resto de la vivienda al salir por los shunts. Las ventanas antiguas no cierran herméticamente y suelen tener desagües para los condensados por los que entra el aire, de modo que son permeables a la entrada de aire. De hecho, la antigua normativa partía de la existencia de un caudal de aire que se infiltraba por las ventanas e intentaba reducir el mismo para evitar las pérdidas de calor, lo que no imaginaba en aquellas fechas era la situación opuesta de falta de permeabilidad de las ventanas que empezó a ser un problema unas décadas después [viii]. El problema surgió cuando se empezaron a colocar ventanas que cerraban totalmente el paso al aire exterior y, con ello, el flujo constante de aire que siempre había existido en el interior de las viviendas fue desapareciendo. A partir de este momento, con ventanas totalmente herméticas y estancas al paso del aire, quedó al arbitrio del usuario de la vivienda la decisión de cuándo se ventilaba la vivienda. La forma de vida de las familias actuales tampoco ayuda a realizar una ventilación adecuada: las prisas, el trabajo de todos los miembros de la familia, la necesidad de reducir el consumo de calefacción[ix], la desaparición de los tendales en muchos edificios ... Todos estos factores desencadenan un deterioro importante de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, que sin darse cuenta han generado sus propios ocupantes. A este problema se le da solución con el CTE de 2006, ya que sólo se permite la colocación de ventanas totalmente estancas si se instala un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC). En otro caso, será necesaria la instalación de aireadores o dispositivos de microventilación en las ventanas[x] que garanticen la adecuada renovación del aire de la vivienda.

Cuando la humedad relativa de la vivienda se mantiene por encima del 70% durante varios días, lo que quiere decir que esa misma humedad está presente en todos los objetos incluida la ropa, el problema ya no es la condensación, sino que los mohos pueden invadir cualquier superficie de la que puedan alimentarse, condense o no el agua en ella. La especie de moho que menos humedad necesita para desarrollarse es el Aspergillus Parasiticus, al que le basta un 70% de humedad relativa para crecer. A partir de ahí, a medida que va aumentando el porcentaje de humedad hay una amplia variedad de especies de mohos que germinan de sus esporas y, si se excede del 80% de humedad, estos mohos empiezan ya a generar microtoxinas[xi].

El detectar este problema es muy sencillo, basta disponer de un higrómetro para medir la humedad relativa del aire del interior de la vivienda. Lo ideal es una humedad relativa entre el 40% y el 60%[xii]. Si con frecuencia se supera el 70% significa que la ventilación es insuficiente para controlar la humedad, por lo que, si no se puede mejorar, habrá que adquirir un deshumidificador para solventar el problema. También será necesario éste en periodos húmedos y cálidos que se prolonguen en el tiempo. Si el aire exterior tiene una temperatura igual o superior a la del interior de la vivienda y la humedad exterior es superior al 70%, ventilar no soluciona nada. Si esta situación se perpetúa en el tiempo no queda otra opción que usar un deshumidificador o el aire acondicionado con las ventanas cerradas para bajar la humedad en su interior.

2.- Traslado del punto de condensación

Por otro lado, el cambio de las ventanas antiguas por unas modernas, genera otro problema adicional consistente en el traslado del punto de condensación a otras zonas de la vivienda, sobre todo en las de mayor antigüedad. Las ventanas actuales incorporan rotura de puente térmico, cristal doble, gas en la cámara, capas que reflejan el calor radiado… es decir, tienen un comportamiento térmico que a veces supera al de las paredes que dan al exterior de la vivienda, muchas veces carentes de todo tipo de aislamiento. La Orden de 29/2/1944, por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas ya hacía una mención genérica a la necesidad de aislar. En concreto, indicaba que “en todo edificio destinado a viviendas, por el tipo de construcción adoptado y materiales empleados, se asegurará el aislamiento de la humedad en muros y nichos, así como el aislamiento térmico para protegerlo de los rigores de las temperaturas extremas propias de la región en las que esté emplazado”. Hasta el Decreto 1490/1975 y el Real Decreto 2429/1979, no se concretan niveles mínimos de aislamiento al objeto de reducir el consumo energético de los edificios. En el Decreto de 1975 se prevé la creación de una comisión para redactar una norma básica de aislamiento térmico de la edificación, la primera en este campo: la NBE-CT-79. Hasta esta norma básica, no era habitual la colocación de aislamiento térmico, pero sí se solía construir doble tabique de ladrillo en fachadas con cámara de aire interior. Los edificios construidos a partir de 1980 ya llevaban un pequeño aislamiento[xiii], ya que en esta norma básica se exigía en su artículo 10 que “la diferencia de temperaturas entre la de ambiente de los locales, medida en su centro a 1,5 m de altura, y la de la superficie interior de los cerramientos no será superior a 4 ºC. Se exceptúan de este requisito los huecos acristalados, como puertas, ventanas o claraboyas”.

Si las paredes se enfrían más que las nuevas ventanas, el punto o temperatura de rocío o condensación se alcanza antes en las paredes interiores que dan al exterior, que en las ventanas. Cuando el punto de rocío se encontraba en las ventanas, por ser éste el punto más frío, el vapor de agua condensaba en ellas por saturación, lo que reducía la humedad absoluta del aire y evitaba que condensara en las paredes, ya que éstas estaban más calientes que las ventanas, ahora pasa lo contrario. Este problema, se intensifica coincidiendo con las horas en las que la temperatura exterior es más baja y también cuando baja la temperatura del aire interior (calefacción apagada), ya que, al bajar la temperatura del aire, ésta llega antes a su punto de saturación y precipita la humedad que contiene en los puntos más fríos de la vivienda, que, si son las paredes y techos, hará que se empapen como una esponja, lo que acabará creando el caldo de cultivo que necesitan los mohos para proliferar.

Para evitar que ocurra esto, además de cambiar las ventanas, será conveniente aislar térmicamente las paredes, techos y suelos que den al exterior. Aislamiento que hay que tener en cuenta que tendrá que realizarse con materiales que transpiren, ya que, otro caso, se puede reducir el efecto hidrorregulador que realizan, aumentando la humedad relativa por encima de lo recomendable.

El uso de materiales transpirables en paredes y techos es algo que casi nunca se tiene en cuenta. Hay que ver los materiales de construcción de la vivienda como una gran esponja térmica e higrométrica. Las paredes no sólo acumulan y liberan calor en lo que se llama inercia térmica, sino que además absorben y liberan humedad al aire con el que se encuentran en contacto hasta quedar en equilibrio térmico. Existe cierta tendencia a usar recubrimientos en las paredes que no son transpirables (pinturas plásticas no transpirables, azulejos, paneles de materiales plásticos, materiales hidrófugos …) y, debajo de éste, aislamientos o materiales que limitan la transpiración de las paredes[xiv]. El uso de determinados materiales en superficie crea una barrera que impide que el ladrillo y el cemento de las paredes intercambien su humedad con el aire del interior de la vivienda, impiden la respiración de los materiales y con ello desaparece la función higrométrica que realizan los paramentos. La barrera creada impedirá que las paredes absorban el exceso de humedad del aire interior y la liberen cuando la humedad del aire baja[xv]. Ello provoca que el aire se sature más rápido con la humedad que genera la actividad humana.

Este tipo de barreras no sólo se encuentra en la superficie, hay que pensar que la pared en todo su grosor realiza esta función. El uso de morteros hidrófugos también reduce la transpiración. Los mejores materiales son los morteros de cal, el hormigón celular y el yeso (pladur). Lo mismo ocurre con los aislantes térmicos, los hay que son transpirables como la lana de roca, los morteros térmicos o los que están hechos a base de celulosa, sin embargo, los materiales a base de plástico (poliestireno, poliuretano ...) y los reflectantes apenas lo son. Por ello, hay casos en los que se aísla térmicamente por el interior de la vivienda con materiales no transpirables e inexplicablemente para sus moradores aumenta la humedad en el interior de la vivienda y las condensaciones. Ello se debe a que se ha reducido la transpirabilidad de las paredes y con ello la regulación higrométrica que estas venían realizando antes de la reforma. Por ello, es importante que, cuando se aísle térmicamente, se tenga en cuenta la transpirabilidad de los materiales utilizados.

En definitiva, para ejecutar obras en el interior de la vivienda hay que servirse siempre de profesionales que evalúen el comportamiento de la humedad que se genera en su interior, para lo que habrá que valorar aspectos como la ventilación permanente, el aislamiento térmico o la transpirabilidad de los materiales utilizados y no olvidarnos nunca de la ventilación cruzada, diaria y de corta duración, salvo que se disponga de ventilación mecánica controlada. De otro modo, los resultados pueden ser decepcionantes, generando problemas que no existían o agravando los existentes.

Hoy en día, lo más eficaz en la ventilación de las viviendas son los sistemas de ventilación mecánica controlada de doble flujo. Gracias a ellos se puede disfrutar de un aire interior de calidad, independientemente de la tasa de humedad relativa que posea el aire exterior y sin necesidad de abrir las ventanas. Además, el aire que entra en la vivienda pasa por filtros de alta eficiencia de tipo F6 o superior para eliminar el polvo del aire, lo que evita la entrada de suciedad, incluido el polen y otras sustancias alérgenas e incluso los olores si se usan filtros de carbono. Se trata de sistemas con sensores de humedad y dióxido de carbono para regular el flujo de aire en el interior de la vivienda en función de lo que sea necesario en cada momento. A todo ello añadir que en invierno se aprovecha el calor del aire interior que se extrae al exterior, para precalentar el aire exterior que se introduce en la vivienda, con una eficacia que puede reducir hasta en un 90% las pérdidas de calor que se producen con la ventilación manual convencional. Por si no fueran pocas sus ventajas, su instalación resuelve definitivamente los problemas de las condensaciones, careciendo de trascendencia el nivel de humedad que generen quienes habiten la vivienda, el nivel de aislamiento, el grado de transpiración de los paramentos ... Estos sistemas tienen un coste de instalación y mantenimiento más elevado, pero se ve compensado, a medio plazo, con el ahorro de energía que se consigue y, desde el primer momento, por el confort que se obtiene[xvi].

Antonio Lorca Fernández

Administrador de Fincas del CAF Asturias

[i] http://www.vivosano.org/formaldehido-en-el-hogar/

[ii] https://www.certificadosenergeticos.com/compuestos-organicos-volatiles-ven-existen

[iii] El nivel de CO2 en el aire libre era de 200 ppm en 1850. Actualmente el nivel ya está en torno a 400 ppm, en las zonas urbanas llega a 500 ppm y sigue creciendo a razón de 2 ppm al año. El valor máximo recomendado en una estancia de forma permanente es de 700 ppm. A partir de 1000 ppm se empiezan a sufrir molestias. En un dormitorio por la mañana con las ventanas y puerta cerradas es fácil superar los 2000 ppm, Existe un ensayo interesante en https://baubiologers.wordpress.com/2015/03/31/el-co2-en-nuestros-lugares-de-descanso/

[iv] Su anexo 4.6 indica concretamente que “en climas fríos e incluso templados, no se puede garantizar la ausencia de condensaciones superficiales interiores, especialmente en viviendas, en tanto en cuanto éstas no dispongan de un sistema de calefacción uniforme, y de una correcta ventilación. En edificios que carezcan de calefacción, el revestimiento interior, preferiblemente será de un material absorbente que no se deteriore con la humedad y se recomienda colocar una pintura fungicida. La calefacción de que estén dotadas algunas de las habitaciones, será preferiblemente seca, y en el caso de que así no lo sea [estufas de gas], se recomienda evacuar directamente al exterior los productos de la combustión. En los locales con mayor humedad ambiente, cocinas, aseos y baños, el revestimiento es aconsejable que sea impermeable y deben estar dotados de una extracción de aire permanente, extracción que, en la cocina, es aconsejable que esté localizada en la zona de mayor producción de vapor y dotada de la campana correspondiente”

[v] En Asturias serían el Decreto 34/1989 por el que se aprueban las normas de diseño en edificios de viviendas, al que le siguen el Decreto 62/1994 y el Decreto 39/1998. Esta normativa permitía que en el área de cocina y servicios higiénico-sanitarios sin ventilación directa, existiera una renovación continua de tres volúmenes/hora a través de aspiradores estáticos tipo shunt o dinámicos con extractora, sin que pudieran coexistir ambos.

[vi] Existe un mito acerca de que la ventilación diaria de la vivienda supone una importante pérdida de calor e incrementa de forma importante el consumo de calefacción. Lo cierto es que el aire no es capaz de acumular mucho calor y por ello es fácil de calentar y a la inversa se enfría rápidamente. Esto es así porque el aire tiene una capacidad calorífica de 0,29 kcal/m3 °C, frente al hormigón que es de 350, el ladrillo 400, la madera de roble 430 y el agua 1000 kcal/m3 °C. La inercia térmica es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la velocidad con que lo cede o absorbe. Depende de la masa térmica, del calor específico de sus materiales y del coeficiente de conductividad térmica de estos. El calor de la vivienda se encuentra en su mayoría acumulado en el mobiliario y en la superficie de suelos, paredes y techos. El calor del aire es el que más se percibe, pero realmente el aire es el material que menos calor específico tiene y por tanto el que menos calor retiene. Puede comprobarse cuando se usa un convector, el aire se calienta rápidamente, pero, tras apagarlo, se enfría rápidamente.

[vii] Hay que diferenciar entre humedad “relativa”, que depende de la capacidad del aire de absorber vapor de agua, y la humedad “absoluta”, que es el volumen total de vapor de agua que contiene el aire con independencia de su temperatura. Así, el aire exterior, con una humedad relativa del 80% a 5 grados, cuando entra en la vivienda y se calienta a 20 grados baja su humedad relativa a 31,4% (la humedad absoluta no cambia), absorbiendo la humedad de los materiales con los que entra en contacto hasta entrar en equilibrio. Para calcular la humedad relativa del aire en función de la temperatura, sin cambiar la humedad absoluta, puede usarse la calculadora de la página web:

https://www.lenntech.es/calculadoras/humedad/humedad-relativa.htm

También es interesante la cálculadora de punto de rocio de la web:

http://www.quitahumedades.com/informacion-humedad-condensacion/punto-de-rocio

que nos permitirá determinar la temperatura en la que se condensará la humedad del aire en los paramentos y, además, indica si existe riesgo de mohos y el tiempo que tardarán en germinar sus esporas.[viii] En concreto el Decreto 1490/1975 establecía un grado de permeabilidad máxima, que oscilaba según la zona climática, de entre 50 y 20 m3/h de aire por m2 de superficie de la ventana. Se partía por tanto de la existencia de un caudal de aire que se filtraba a través de las rendijas de la carpintería (artículos 2º.4 y 4º) y que permitía una ventilación constante desde las ventanas a los shunts.

[ix] Además de no abrir las ventanas, ya fuese para que no se perdiese calor o por falta de tiempo, la calefacción se viene regulando incorrectamente en la mayoría de las viviendas, para que no arranque por las noches ni cuando no haya nadie en ella. Al enfriar en exceso el aire interior, aumenta la humedad relativa y es cuando se producen condensaciones en las paredes y en la ropa de los armarios que se acaban llenando de mohos. La mejor forma de regular la calefacción para evitar problemas de humedad y condensaciones es no apagar la calefacción, manteniendo constante la temperatura de la vivienda todo el día.

[x] Sobre este tema pueden consultarse las webs: http://www.fenster.es/area-tecnica/cortizo/microventilacion-salubridad-codigo-tecnico-edificacion/ y https://www.incerco.es/noticias/cte-calidad-del-aire-interior-aireadores-y-microventilacion

[xi] Para más información sobre este tema puede consultarse la siguiente web: https://www.engormix.com/micotoxinas/articulos/principales-factores-condicionantes-desarrollo-t26065.htm

[xii] Los problemas que genera una humedad demasiado baja se recogen en la web: https://www.airalia.es/blog/la-baja-humedad-y-sus-efectos-en-nuestra-salud/

[xiii] Los espesores y materiales que se utilizaban pueden consultarse en https://certificadodeeficienciaenergetica.com/articulo/aislamientos-y-espesores-utilizados-ct-79-hasta-hoy

[xiv] Mención especial merecen los cuartos húmedos de los edificios. Sus paredes se recubren con azulejo, material que no es transpirable, porque en este caso no interesa que transpire. Tal cantidad de humedad, absorbida por los paramentos, daría lugar a su saturación y a la proliferación de los mohos, algo que frecuentemente ocurre con los techos de escayola y que precisan ser tratados con productos fungicidas para evitar que con la humedad sean colonizadas por los mohos.

[xv] Existe un estudio sobre los materiales higroscópicos y el uso de los aislantes térmicos con datos e información muy interesante en el post https://mirencaballerobioestudio.com/eu/2-claves-los-materiales-naturales-higroscopicidad-difusion-vapor/

[xvi] Un blog interesante donde se aborda este tema es el de Siber, fabricante de estos sistemas: https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/author/siberzone/

¿Qué consecuencias tiene el que el acta de la junta no esté firmada por el presidente?

publicado el 01/10/2018

[Reducir Texto][Leer M�s]

[Reducir Texto][Leer M�s]Según establece la Ley de Propiedad Horizontal, el acta de las juntas deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario, al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes, momento a partir del cual los acuerdos serán ejecutivos. Ello genera dudas acerca de la validez que pueda tener un acta en la que falta la firma de uno u otro o ambos, así como si el acta es ejecutiva cuando falta alguna de las firmas.

A este respecto hay que aclarar en primer lugar que las actas nunca son nulas, ya que documentan acuerdos, en su caso, podría cuestionarse la validez de los acuerdos que documentan. En este sentido, la Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de las Palmas de 15/4/2014 señala que no hay que confundir “acuerdo comunitario” con “acta de la Junta”. El acuerdo es la expresión de la voluntad de la Junta como órgano de gobierno de la Comunidad de Propietarios y el acta es una mera relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en la Junta, constituyendo el soporte documental en el que se deja constancia de los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno de la Comunidad.

Sobre los efectos que puedan tener los acuerdos recogidos en actas sin firmar se han pronunciado los Tribunales en varias sentencias. En ellas se prescinde de los excesos del formalismos que pueden perjudicar intereses, que en este caso serían los de las voluntades correctamente expresadas y votadas por los copropietarios, que son ajenos a la diligencia de la firma por parte de su presidente o secretario. Todas estas sentencias son coincidentes en afirmar que los acuerdos existen aún cuando no se documenten. Por tanto, para que produzcan efectos no es imprescindible que se recojan en un acta y mucho menos que lleven ninguna firma. Así, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Valencia en su sentencia de 11/1/2013 aclara que “no significa que los acuerdos carezcan de validez por el hecho de no estar firmada el acta, pues serán válidos o no en función del grado de cumplimiento de los requisitos intrínsecos para alcanzar la mayoría legalmente exigida en la formación de la voluntad común, no por el visto bueno que el presidente dé a la redacción del acta por el secretario. Esa circunstancia no es un elemento constitutivo o un requisito de forma solemne esencial para el nacimiento de la declaración de voluntad surgida de la votación, de modo que el acta es únicamente el medio para documentar el acuerdo, no para validarlo.”

Si la documentación de los acuerdos no es un elemento esencial para que estos existan y desplieguen sus efectos, la falta o no de firma de las actas tampoco afecta a la existencia y validez de los acuerdos. El Tribunal Supremo en su Sentencia de 20/04/2015 declara que “la falta de las firmas de presidente y secretario de la comunidad, pueden ser defectos, pero no producen la nulidad de la Junta y de los acuerdos que contienen, y se subsanan cuando en una siguiente junta, se ratifica lo acordado en ésta. Es decir, por falta de la diligencia de aquéllas, no cabe anular la Junta y los acuerdos. No cabe que meros formalismos lleven consigo nulidades que perjudiquen a toda la comunidad”. Además añade que en la realidad social es cotidiano el hecho de firmar las actas con posterioridad e incluso en la junta siguiente y que los acuerdos de la comunidad no puede verse perjudicados por circunstancia ajenas a la junta, como la falta de diligencia en la firma del acta por parte de su presidente o secretario.

Resulta también interesante la reciente Sentencia de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Asturias de 25/9/2018 en la que se indica que “de forma prácticamente unánime por doctrina y tribunales se viene atribuyendo a aquel documento un valor ad probationem, de modo que incluso la falta de redacción del acuerdo no afecta en absoluto a su existencia y eficacia, sino a la acreditación del mismo en juicio y fuera de él. No cabe que meros formalismos lleven consigo nulidades que perjudiquen a toda la comunidad, sólo tendrán trascendencia las omisiones cuando afecten al fondo de los acuerdos y puedan provocar indefensión a algún comunero”. Este criterio se viene manteniendo por el Tribunal Supremo desde antiguo. Así en la Sentencia de 10/7/1988 ya se indicaba que “la existencia o inexistencia de un libro de actas resulta indiferente para las cuestiones relacionadas con la validez o nulidad de la Junta, del acta correspondiente y de los acuerdos adoptados” y en otra de 25/4/1992, sostiene que “la ausencia de firmas en las actas de las juntas de copropietarios -si bien es conveniente que figuren, pues se aporta mayor seguridad a lo que reflejan tales documentos-, no priva de virtualidad a los acuerdos dotados de la necesaria legalidad. La firma tiene significación formal de representar un elemento confirmatorio de las declaraciones emitidas y recogidas en los documentos que hayan producido las partes obligadas”.

Vemos pues que los Tribunales dan muy poco valor al hecho de documentar los acuerdos en un acta firmada por el secretario con el visto bueno del presidente, pese a lo indicado en el artículo 19,3 LPH, acerca de que con el cierre del acta con las firmas del presidente y el secretario los acuerdos serán ejecutivos. Según estas sentencias dichos acuerdos son perfectamente válidos y ejecutivos aunque no cumplan los requisitos del mencionado artículo. La documentación de los acuerdos en un acta tiene una finalidad meramente probatoria y esta se ve reforzada con las firmas del presidente y del secretario que adveran o dan fe de su contenido, actuando como testigos cualificados. Esta interpretación es acorde con lo que se indica en otros preceptos de la Ley. Así, el artículo 18.3 LPH fija como “dies a quo”, para el inicio de los plazos de impugnación, el de la fecha de la junta en la que se adopta el acuerdo para los propietarios presentes en la junta y el de la fecha de comunicación del “acuerdo” para los propietarios ausentes. No se exige en ningún momento la notificación de acta, sino únicamente del “acuerdo”, y tampoco se especifica que deba cumplirse ningún ningún requisito formal, como la firmas de presidente y/o secretario. A continuación, el mismo artículo, en su punto 4, añade que la impugnación no suspenderá su ejecución. Es decir, que se da por supuesto el carácter ejecutivo del acuerdo desde el momento en que adopta para todos los que lo conocen, ya sea por haber asistido a la junta o por haber sido notificados del mismo, y todo ello, con independencia de esté recogido en un acta o ésta esté firmada. Por último, el artículo 20.1.d LPH vuelve a referirse al carácter ejecutivo de los acuerdos, indicando que el Administrador tiene obligación de ejecutar los acuerdos relativos a la ejecución de obras, sin establecer formalismo alguno y por tanto estén documentados o no. En definitiva, los acuerdos de la junta son ejecutivos y despliegan todos sus efectos dentro de la comunidad desde que se adoptan y son conocidos por sus destinatarios, ya sea porque estos estuvieran presentes en la junta o ya sea porque fueron notificados posteriormente. Se trata de una eficacia interna que se extiende a todos los que integran la junta de propietarios y a los órganos de gobierno de la comunidad, con independencia de que estén documentados en un acta o ésta esté firmada o no.

Cosa distinta es que se pretendan hacer valer dichos acuerdos frente a terceros que no formen parte de la Comunidad. Para que los acuerdos desplieguen sus efectos “erga omnes” será necesario un acta que cumpla los requisitos del artículo 19.3 LPH y, entre ellos, con la firma del presidente y el secretario. Una acta debidamente firmada permitirá a la comunidad de propietarios, entre otros, acreditar o probar quienes son sus representantes ante terceros, modificar el régimen de disposición de la cuenta bancaria, otorgar un poder para pleitos, acreditar ante el registrador el acuerdo del cierre del libro de actas para la apertura de uno de hojas removibles …. Si el acta de la junta no apareciere firmada, siquiera por el secretario y el presidente de la Junta, la misma carecería de efectos probatorios, pero, como ya se indicó anteriormente, no perjudica la validez de los acuerdos adoptados, que siempre serán plenamente válidos y ejecutables dentro de la comunidad.

En ocasiones, se le plantea al secretario el problema de que el presidente no quiere firmar el acta, porque no está conforme con su redacción o discrepa de su contenido. En este tipo de situaciones, hay que tener presente que a quien le corresponde redactar el acta es al secretario no al presidente. Ello, porque es el encargado de la custodia del libro de actas (19.4 LPH), quien certifica sus acuerdos (21.2 LPH) y quien firma las actas (14.3 LPH). Además la redacción de las actas es una atribución que se se encomienda expresamente al secretario en la normativa administrativa que regula el funcionamiento de los órganos colegiados (art 18 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector público), mientras el presidente se limita a la dirección de la reunión moderando el desarrollo de los debates. Cuando el presidente que preside la junta no está conforme con el contenido del acta y no desea firmar el visto bueno y tampoco el secretario está conforme con la modificación que plantea el presidente, el acta sería redactada y firmada únicamente por el secretario. En este tipo de situaciones es conveniente que el secretario ponga en conocimiento de los propietarios la negativa a firmar el acta del presidente, especialmente, cuando se pueda generar algún perjuicio a la comunidad de propietarios por ser necesaria el acta firmada por el presidente para hacer valer la misma ante terceros. Cualquiera de los propietarios podrá solicitar al secretario que se incluya en el orden del día de la próxima junta el tratar la discrepancia existente en la redacción del acta, siendo ésta la que resuelva la reclamación y, en su caso, remueva en su cargo a quien estime conveniente (art. 14.a LPH) y/o acuerde la rectificación o ratificación del acta elaborada por el secretario (art. 19.2 LPH). La mencionada Sentencia de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Asturias de 25/9/2018 concreta, en relación a estos casos que “no es el acta cuestionada susceptible de impugnación, sino de subsanación o complemento, de adolecer de algún defecto, y que el mismo sería en todo caso subsanable. La subsanación debe llevarse a cabo en la forma legalmente establecida, es decir, debieron los apelantes solicitar la subsanación de la Comunidad de Propietarios y si se niega por el presidente, o se omite toda respuesta, dicho comunero debía solicitar, con arreglo al artículo 16 de la LPH, que la junta de propietarios se pronuncie sobre tal subsanación, dirigiendo escrito al presidente de la comunidad, el cual viene obligado a incluirlo en el orden del día de la siguiente junta que se celebre. Y sólo en el caso de que la junta rechazase dicha rectificación, podía promover la correspondiente acción judicial, impugnando el acuerdo que deniegue la subsanación del defecto o del error, por vulneración del art. 19 de la LPH, como recogen -entre otras- las SSAAPP de Madrid, Sección 21ª, de fecha 12-2-2016; de Asturias, Sección 7ª, de 10 de noviembre de 2014; de Alicante, Sección 9ª, de 28 de octubre de 2011”.

Antonio Lorca Fernández

Administrador de Fincas del CAF Asturias

mostrando del 1 al 4